|

3、4月,春意渐浓,万物复苏。对于企业水质监测的行家们来说,这不仅是春天的序曲,更是在线蓝绿藻水质监测仪大展身手的黄金时期。但别忘了,大自然也在悄然发出各种“信号”,这些“信号”不仅关乎蓝绿藻的生长,更直接影响着监测的准确性。今天,就让我们一起走进这些微妙的环境变化,解锁蓝绿藻监测的“密码”。

一、水温变化:蓝绿藻的“温度开关”

3、4月的水温,就像一位温柔的“指挥官”,悄然调控着蓝绿藻的生长节奏。随着气温回升,水温也开始逐渐上升,而蓝绿藻似乎早已准备好迎接这温暖的怀抱。研究表明,蓝绿藻的生长适宜水温一般在15

-

35℃之间,当水温处于这个区间时,它们的生理活动变得异常活跃,酶活性增强,生长和繁殖的速度也随之加快。就像在亚热带地区的水体中,3、4月的水温稳步升高,蓝绿藻的数量也随之快速增加,有的水体在短短一周内,蓝绿藻的密度能增长30%。 然而,水温的突然变化却像是给蓝绿藻按下了一个“快进”或“暂停”的按钮。水温骤升,蓝绿藻可能会迅速进入快速繁殖阶段,而水温骤降,则可能抑制其生长甚至导致部分蓝绿藻死亡。这种变化在3、4月较为常见,冷空气来袭时,水温可能会在短时间内大幅下降。曾有监测数据显示,一次冷空气过后,水温下降了5℃,原本快速增长的蓝绿藻数量在两天内减少了20%。

更让人头疼的是,水温变化还会影响在线蓝绿藻水质监测仪的稳定性。水温过高或过低可能导致仪器内部电子元件性能改变,蓝绿藻水质传感器的精度和可靠性也会受到影响。比如,低温可能使传感器的响应时间变长,导致监测数据延迟。这就像是给监测仪戴上了“有色眼镜”,让数据变得模糊不清。所以,企业需要对监测仪进行温度补偿设置,根据水温变化自动调整仪器参数,确保监测数据准确。同时,定期对仪器进行检查和维护,特别是在水温变化较大的时段,保证仪器能适应水温波动,稳定运行。 二、日照时长与强度改变:蓝绿藻的“能量源”变动

3、4月的阳光,是大自然赋予蓝绿藻的“能量源泉”。随着季节推移,日照时长逐渐增加,光照强度也不断增强。蓝绿藻依靠光合作用合成有机物,充足的光照为它们提供了源源不断的能量,促使其大量繁殖。在阳光充足的日子里,水体中的蓝绿藻能迅速积累生物量,一天内生物量可能增加15%。 但凡事皆有两面性,过强的光照却可能对蓝绿藻产生光抑制作用。当光照强度超过一定阈值,蓝绿藻的光合作用效率反而会下降,就像被过度照射的植物叶片会枯萎一样,蓝绿藻的生长也会受到抑制。在3、4月的中午时段,光照强度往往达到峰值,可能出现光抑制现象。 对于在线蓝绿藻水质监测仪来说,光照强度和角度的变化也可能是个“麻烦制造者”。例如,阳光反射可能导致仪器接收的光信号异常,使监测数据出现偏差。这就像是给监测仪的“眼睛”蒙上了一层雾,让它看不清真实的蓝绿藻浓度。企业应合理安排监测时间,尽量避开光照过强时段。同时,可以采用一些遮光措施,如为监测仪安装遮光罩,或者选择在有遮蔽的监测点进行测量,减少光照对监测结果的影响。 三、降水模式转变:降水带来的“双重影响”

3、4月的降水,就像一位“双面使者”,既带来了营养,又带来了挑战。降水过程会将大气中的营养物质和陆地上的污染物冲刷进入水体,为蓝绿藻生长提供了丰富的氮、磷等营养元素。在一些城市周边水体,降水可能携带大量生活污水和工业废水污染物,刺激蓝绿藻快速繁殖。研究发现,一场中雨过后,水体中的氮含量可能增加20%,为蓝绿藻的生长提供了充足的养分。 然而,大量降水也会对水体起到稀释作用。降水使水体体积增加,蓝绿藻浓度可能在短期内降低,掩盖了水体富营养化的真实状况。这就像是给蓝绿藻“洗了个澡”,让它们暂时“隐身”。例如,一场暴雨过后,监测到的蓝绿藻数量可能暂时减少,但随着时间推移,营养物质的作用显现,蓝绿藻又会迅速繁殖。

企业在降水前后要加强监测,对比分析数据。这就像是在观察一场“水质变奏曲”,了解降水对蓝绿藻数量、水体营养物质浓度等指标的影响,准确掌握水质变化趋势。例如,在降水前、降水过程中以及降水后不同时段进行监测,分析数据变化规律。不能仅依据降水后的监测数据判断水质状况,要综合考虑降水的稀释作用和带来的营养物质输入,结合其他水质指标,全面评估水体健康状况。 四、气流活动变化:蓝绿藻分布的“气流效应” 3、4月的风,就像一位“指挥家”,引导着蓝绿藻在水体中的“舞蹈”。气流活动频繁,风向变化明显,风向会引导蓝绿藻在水体中的漂移方向,使蓝绿藻在水体中呈现不均匀分布。例如,在风力作用下,蓝绿藻可能被吹向水体的一侧或角落,导致局部区域蓝绿藻浓度过高。 风力大小则像是“舞蹈”的节奏,影响蓝绿藻的聚集程度。微风时,蓝绿藻容易在水体表层聚集形成水华,就像一片片绿色的“云朵”漂浮在水面上;大风则可能将蓝绿藻吹散,使其分布相对均匀。不同的聚集状态对监测结果有重要影响,这就像是在不同的“舞台”上观察蓝绿藻,看到的景象截然不同。

企业要根据风向和风力变化,灵活调整监测点布局。这就像是在“战场”上调整“哨位”,在蓝绿藻可能聚集的区域增加监测点,在分散区域适当减少或调整监测点位置。例如,在湖泊的上风区和下风区分别设置不同密度的监测点。结合气流活动变化,对蓝绿藻进行动态跟踪监测,及时掌握蓝绿藻在水体中的分布变化,准确评估水质状况,为后续的水质管理提供可靠依据。 3、4月操作在线蓝绿藻自动分析仪时,水温、日照、降水、气流等环境变化因素就像是一场“自然交响乐”,每一个“音符”都对监测工作有着重要影响。企业需要针对不同因素采取相应的应对策略,如温度补偿、合理安排监测时间、加强降水前后监测、灵活调整监测点布局等。

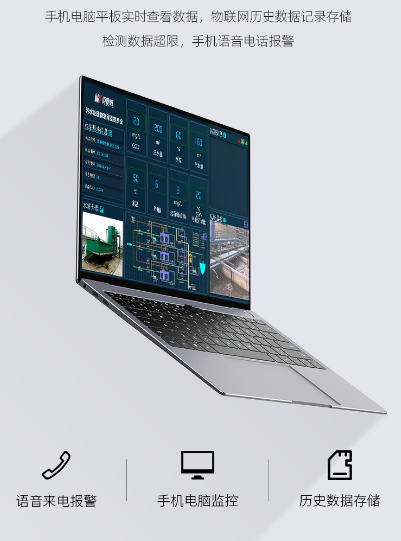

建议企业用户在实际操作中,建立完善的环境因素与监测数据关联分析机制,就像是一位“水质侦探”,通过分析数据背后的“线索”,提高监测工作的科学性和有效性。如果您也在寻找更智能高效的水质监测仪方式,欢迎随时咨询迈德施蓝绿藻检测仪厂家。

本文连接:http://www.shuizhijiance.com/newss-3974.html

|