|

对于企业来说,选择在线蓝绿藻水质监测仪时,精打细算长期使用成本至关重要。这不仅关系到企业的经济效益,还直接影响水质监测工作的高效运作。那么,如何算好这笔长期成本账呢?接下来,我们详细拆解一下。

一、初始投入剖析:选对仪器,起步不踩坑

1、仪器本体价格:一分价钱一分货 市场上在线蓝绿藻水质监测仪的价格差异很大,从基础经济型到高端专业型应有尽有。价格差异的背后,是检测原理、精度和功能丰富度的不同。例如,光学检测原理的仪器精度高,但价格相对较高;而一些简易检测原理的仪器虽然价格亲民,但精度和可靠性可能稍逊一筹。高精度仪器能提供更准确的数据,但价格自然也水涨船高。功能越多的仪器,价格也越高。企业需要根据自身需求,理解不同价格区间仪器的差异,才能做出性价比最高的选择。 2、额外购置费用:小心这些“隐藏成本” 除了仪器本身,还有一些额外设备可能需要采购。比如在恶劣环境下使用时,防护外壳必不可少,它能保护仪器免受外界因素的影响,价格从几百元到上千元不等。数据采集终端也是可能需要的设备,它能帮助企业更好地收集和处理数据,价格相对较高。此外,在购买仪器时,还要注意是否赠送校准服务、免费软件使用期限等附件和服务。这些看似微不足道的细节,可能在后续使用中成为“隐形成本”。 二、日常运营开销:细水长流,省出真金白银

1、电力消耗考量:节能就是省钱 不同类型仪器的电力消耗差异很大。以光学检测原理的仪器为例,光源和电路设计直接影响能耗表现。有些节能型仪器采用低功耗光源和优化电路设计,能显著降低电力消耗。企业选择能耗低的产品,长期下来不仅能节省电力成本,还能减少碳排放,实现绿色运营。 2、耗材更替花费:耗材成本不可忽视 仪器使用过程中,检测用的试纸、滤膜、灯泡等耗材需要定期更换。耗材的市场价格波动较大,且仪器对耗材的兼容性也会影响成本。兼容性好的仪器,企业在耗材采购上有更多选择,能有效降低成本。此外,了解耗材的使用寿命和更换频率,也是控制成本的关键。 三、维护保养开支:预防胜于治疗

1、校准相关费用:校准,精准的关键 定期校准是确保在线蓝绿藻自动分析仪准确性的关键。校准方式有自行校准、厂家校准和第三方校准,费用各有差异。自行校准成本低,但需要企业具备专业的技术人员和设备;厂家校准相对可靠,但费用可能较高;第三方校准价格适中,但要选择有资质的机构。合理的校准周期既能保证仪器精度,又能控制成本。 2、维修预估费用:质量可靠,后顾无忧 仪器常见的故障类型包括蓝绿藻水质传感器老化、部件磨损等,维修成本不容小觑。因此,企业在采购时要了解仪器生产厂家的质量保证政策、售后服务网络覆盖范围和维修响应时间。选择质量可靠、售后服务好的品牌,不仅能降低维修成本,还能减少因维修导致的生产中断风险。 四、人力成本核算:人尽其才,物尽其用

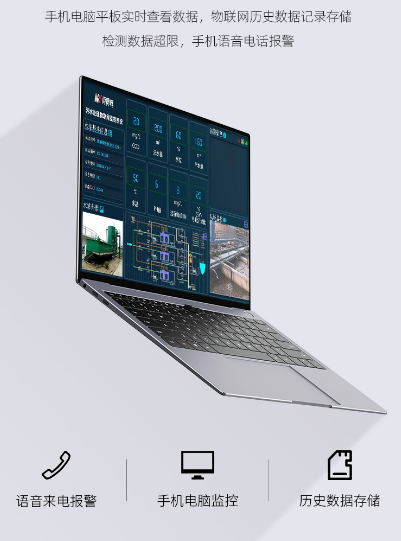

1、培训投入分析:培训,投入的回报 操作人员的培训费用受多种因素影响。培训方式有线上培训和线下培训,线上培训成本相对较低,但效果可能不如线下培训。培训时长和师资水平也会影响成本。有效的培训不仅能减少因操作不当导致的仪器损坏,还能提高数据准确性,为企业带来长远回报。 2、人力时间成本:智能化,省心省力 蓝绿藻水质检测仪操作和数据记录都需要人力投入,这部分人力在企业中的时间成本也不容忽视。智能化程度高的仪器可以减少人力投入,例如自动数据记录、远程监控等功能,能显著提高工作效率。企业要综合考虑自身人力情况和仪器的智能化水平,优化人力成本。 五、数据相关成本:数据的价值与成本平衡

数据存储有本地存储和云存储两种方式。本地存储设备需要购买和维护,而云存储服务则按存储容量和使用期限收费。企业要根据数据存储需求和安全性要求,选择经济合理的数据存储方案。毕竟,数据不仅是监测的记录,更是企业决策的依据。 如果企业需要对蓝绿藻监测数据进行深度处理和分析,可能要购买专业数据处理软件或聘请数据分析人员。数据处理对企业决策有价值,但企业要在成本和数据价值之间找到平衡。毕竟,数据的价值在于应用,而不是单纯的积累。 六、成本控制策略:算好长期账,用对每一分钱

1、长期规划建议:立足长远,避免短期损失 企业在采购仪器前要制定长期的成本规划,考虑仪器的使用寿命、技术更新换代等因素。避免短期内因仪器性能不足或技术落后而更换设备,增加不必要的成本。毕竟,水质监测是一项长期工作,仪器的稳定性至关重要。 2、性价比评估方法:综合考量,选对不选贵 综合考虑仪器的性能、功能、价格以及上述各项成本因素,就能评估出仪器的性价比。选择性价比高的在线蓝绿藻水质监测仪,不仅能满足当前需求,还能应对未来的变化。毕竟,性价比才是王道。 衡量在线蓝绿藻水质监测仪的长期使用成本,涉及多个方面。精打细算长期成本,对企业经济效益至关重要。企业在采购和使用仪器过程中,运用上述方法和策略,就能有效控制成本,实现水质监测的高效运作。 蓝绿藻监测仪厂家建议,企业在选择仪器时要充分考虑长期成本,不能只看价格。同时,要建立完善的维护和管理体系,降低运营成本。毕竟,水质监测不仅是技术问题,更是管理问题。

本文连接:http://www.shuizhijiance.com/newss-3899.html

|